29-06-2025

To align with the Macao SAR Government’s ‘1+4’ strategy for appropriate economic diversification and to reinforce Macao’s role as an important node in the country’s ‘Technology Innovation Corridor’, the University of Macau (UM) actively promotes scientific research innovation, talent cultivation, and research results transfer. Through its ‘5-in-1’ system for research innovation and results transfer, UM is building a high-level platform for industry-academia collaboration, cultivating scientific researchers who possess both international perspectives and deep local connections, thereby empowering the development of Macao and the Greater Bay Area.

As a nurturing ground for local scientists, UM not only focuses on technological breakthroughs in laboratories but also inspires these scientists to drive research results transfer and cultivate talents through their personal missions, integrating seamlessly into the development of the Greater Bay Area. This article highlights Professor Ka-Veng Yuen and Professor Pui In Mak as representatives of local scientists, who have made international and technological breakthroughs in the field of engineering and microelectronics, respectively. As mentors, they have also nurtured a new generation of researchers, including Ka Meng Lei, Weihan Yu, and Sin Chi Kuok, demonstrating the practical value of local research and further advancing the industry-academia collaboration of ‘R&D in Macao, transformation in Hengqin’. This initiative transforms the research output of Macao scientists into a core driving force for high-quality development in the Greater Bay Area.

為配合澳門特區政府「1+4」經濟適度多元發展策略,並強化澳門作為國家「科技創新走廊」的重要節點,澳門大學積極推動科研創新、人才培育及成果轉化。通過「五位一體」研究創新及轉化體系,澳大構建高水平產學研平台,培育兼具國際視野與本土情懷的科研人才,為澳門及大灣區發展賦能。

澳大作為本土科學家的培育搖籃,不僅專注於實驗室內的技術攻關,更激勵科學家以個人使命推動科研成果轉化,通過人才培育激活創新動能,快速融入灣區發展大勢。本篇以阮家榮教授和麥沛然教授為本地科研學者代表,他們分別在工程和微電子領域突破國際技術壁壘,更以導師身份培育出李家明、于維翰、郭善知等新生代科研力量,印證了本土科研的實用價值,並進一步推動「澳門研發—橫琴轉化」的產學研實踐,將「澳門智慧」轉化為驅動灣區高質量發展的核心引擎。

科技工程之光:奠定土木工程貝葉斯研究基石

在澳門土生土長的阮家榮,目前擔任澳大科技學院土木及環境工程學系特聘教授。他自博士畢業後便在澳大開展職業生涯,至今已在土木工程領域深耕超過二十年。阮教授在貝葉斯分析、隨機性量化、系統識別、結構健康監測、可靠度分析和動力系統分析等研究領域取得卓越成就。據Web of Science,他的工程領域貝葉斯分析學術期刊論文總量位居全球第二;據2020年全球科學家引用榜,他在所有土木工程領域為第一領域的學者中位列36。阮教授更在2024年榮獲第十五屆「光華工程科技獎」,成為該屆唯一來自澳門的獲獎科學家,該獎項被譽為中國工程界的最高榮譽。他的傑出成就對於激勵年輕科研人才起到了重要作用。

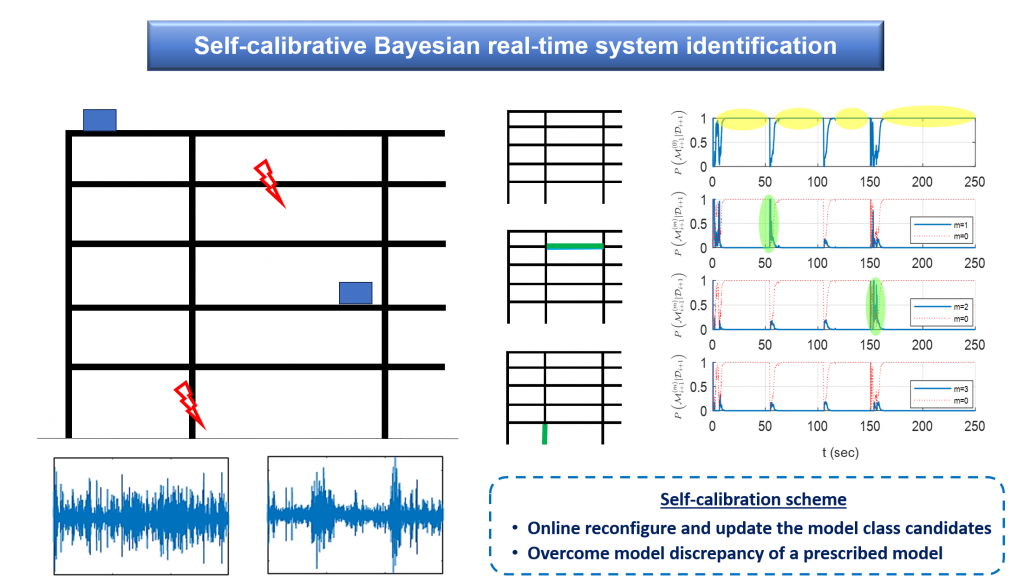

阮教授獲得「光華工程科技獎」如此崇高的榮譽,源於他在土木工程領域貝葉斯分析的卓越研究成果,也進一步奠定了他在該學術領域的領先地位。他成功研發出一系列無須外力數據的貝葉斯參數識別法,顯著推動了模型選擇研究的進步。此外,該研究除了涵蓋參數識別和模型選擇兩個層次,更發展到第三個層次——基於自我修復模型的系統識別,亦提出了雙時步分布式實時識別新範式。

在系統識別上,阮教授取得突破性進展,特別是在結構健康監測方面,推出了一系列結構損傷識別的實時算法。他以2015年香港汲水門大橋被船隻撞擊為例,指出該事件導致大橋被封近兩小時,造成了巨大的經濟損失。阮教授表示,無論橋樑是否受撞擊,如果能進行長期實時結構健康監測,及早評估結構安全狀況並識別受損位置和程度,就能避免不必要的交通封閉,有效降低社會成本,提升工程的安全性和運營效率。

此外,阮教授提出的基於自我修復模型的系統識別,進一步提升了系統識別對複雜結構的實用性。他解釋道:「以往,面對若干個有問題的模型,我們只能在其中選擇相對問題較少的那一個。如今,我們的算法可以使模型的結構根據數據進行自我修復,而不僅僅是修復模型中的參數,最終有可能化廢為寶,演化出一個更完善且可用的模型。」

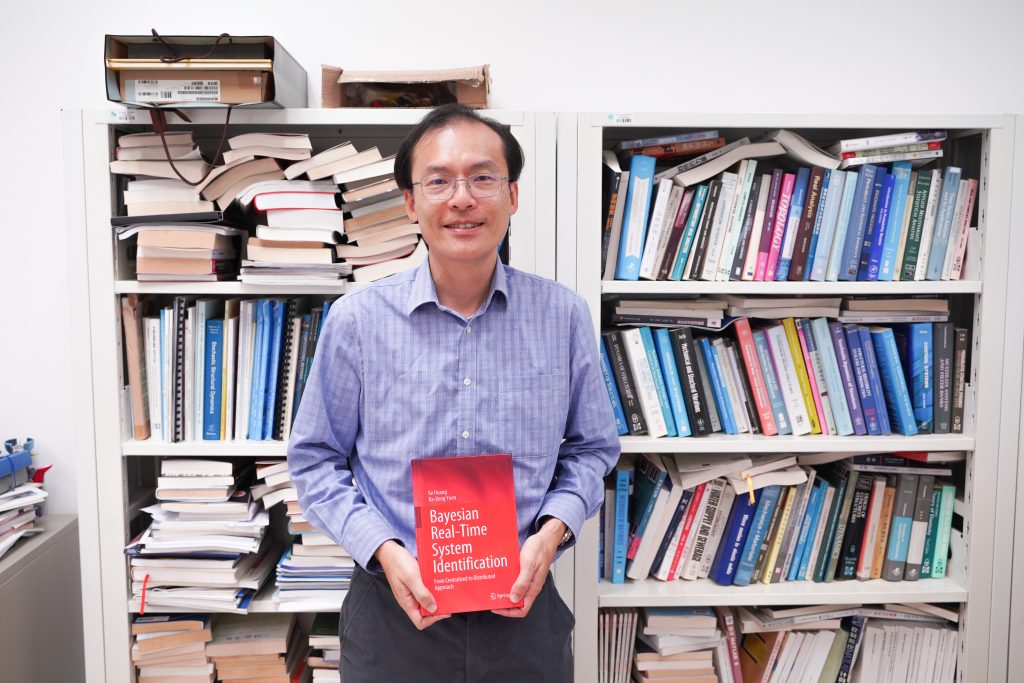

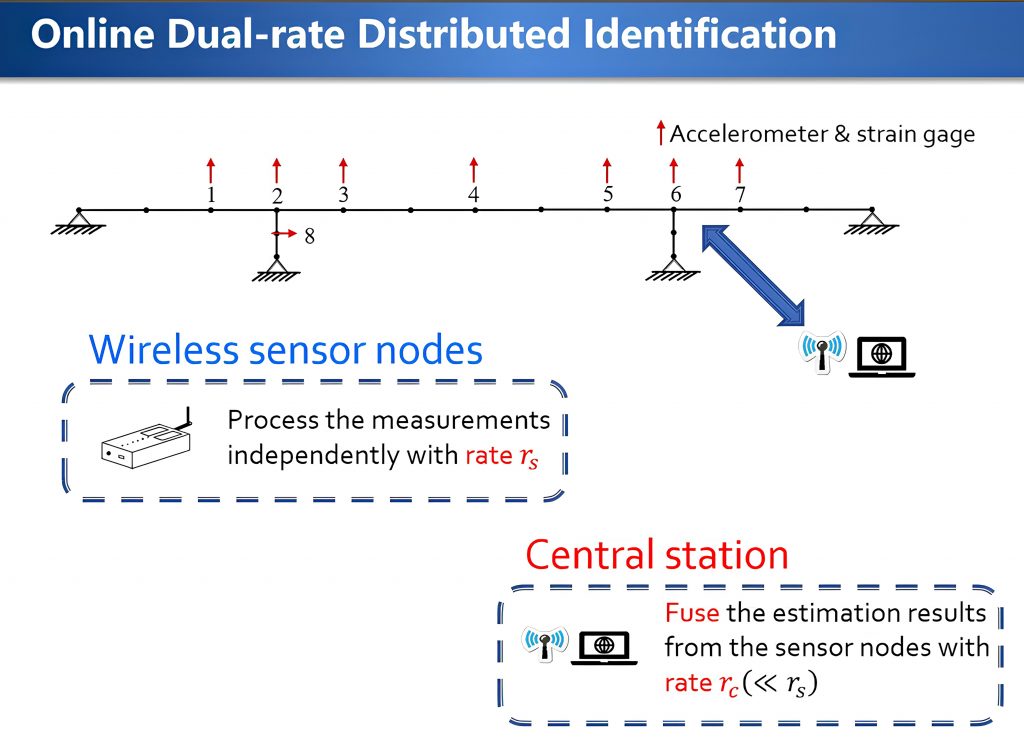

阮教授與他的學生黃可提出的雙時步分布式識別新範式,徹底改變了傳統的數據收集和處理方式。他指出:「與傳統的中心化數據處理不同,這種新方法允許每個傳感器節點先自行處理自身的數據。通過減少數據傳輸頻率,例如從每秒兩百次降低到每秒一次,顯著降低了傳輸負擔,減少了對中心節點的依賴。此外,這種方法還解決了不同傳感器之間時間差異導致的數據不一致問題,從而大幅提升了數據處理的效率和準確性。」這些成果不僅發表在一流學術期刊上,阮教授還與他的學生黃可於2023年合作出版了專著《Bayesian Real-time System Identification: From Centralized to Distributed Approach》。

阮教授的貝葉斯研究不僅在結構工程領域取得實質性應用,還擴展至空氣污染建模和岩土工程,展現了貝葉斯方法在多領域的廣泛價值與創新潛力。自2005年起,阮教授便與現任澳大副校長莫啓明教授合作,將貝葉斯模型應用於空氣質量的建模和預測,成功實現了動態污染源的擴散預測。該研究於2012年榮獲了澳門科學技術獎勵「技術發明獎」二等獎。2023年,他們和澳大土木及環境工程系黎永杰教授,許嘉賢博士出版專著《Air Quality Monitoring and Advanced Bayesian Modeling》。2021年,阮教授和澳大土木及環境工程系主任周萬歡教授,香港理工大學的尹振宇教授共同出版了貝葉斯方法在岩土工程應用的專著《Practice of Bayesian Probability Theory in Geotechnical Engineering》。

「芯」突破:解鎖模擬與射頻的未來密碼

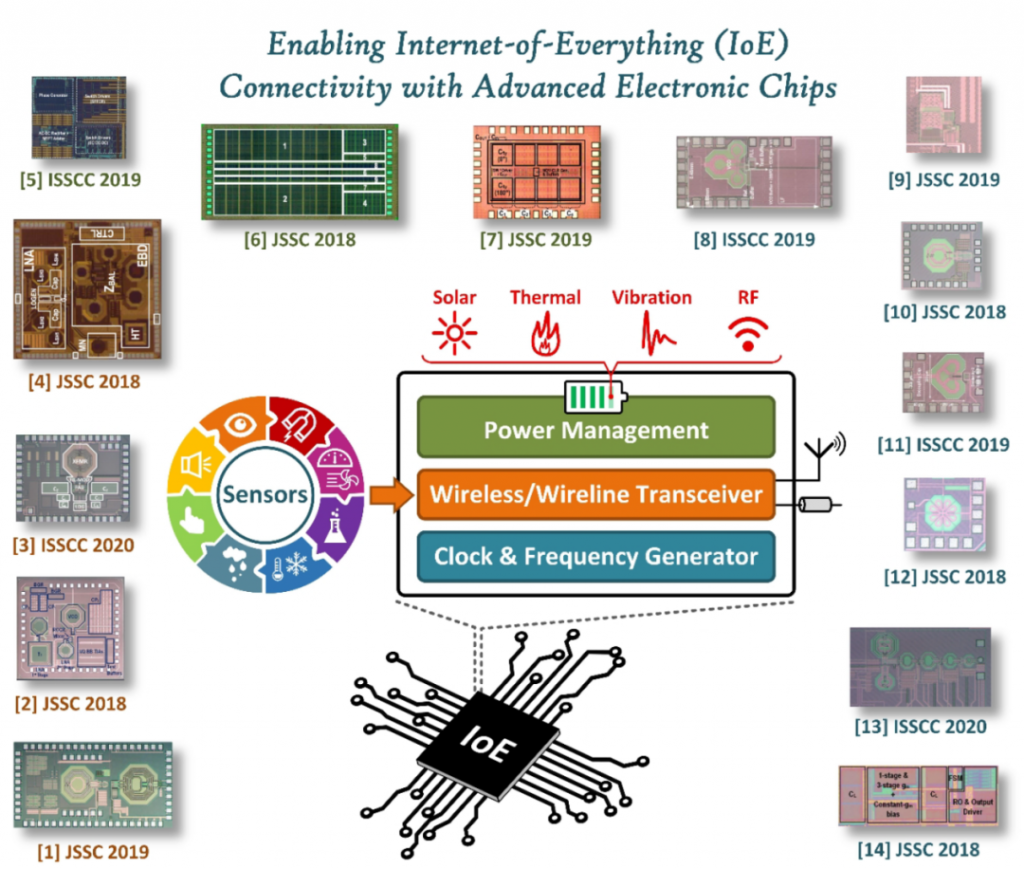

澳大模擬與混合信號超大規模集成電路國家重點實驗室主任麥沛然教授是澳大培養的傑出本地科學家。他專注於模擬和射頻集成電路設計、交叉學科科學和工程創新。麥教授屢獲「澳門首獲」的殊榮。2018年,他獲被委任為《IEEE固態電路期刊》副編輯,是當時唯一獲委任該職位的中國學者,同年當選英國工程技術學會(IET)會士;2019年成為國際電機電子工程師學會(IEEE)會士,是首位獲此殊榮的土生土長澳門人;2022年,憑研發「無電池智能電子芯片」成為澳門首位獲「科學探索獎」的學者;2024年,當選葡萄牙里斯本科學院首位在澳門出生並接受教育的外籍通訊院士,並獲澳門特區政府頒授教育功績勳章。他曾獲國家科學技術進步二等獎,並獲得澳門科學技術獎勵「技術發明獎」八次和「特別獎勵」一次。目前,他擔任電子領域頂級的科學期刊《IEEE固態電路簡報》的主編。麥教授與研究團隊已在 IEEE Journal of Solid-State Circuits (JSSC)、IEEE Transactions系列期刊上發表論文 150 餘篇,已獲授權美國及中國發明專利 30 餘項。這些彰顯了他在微電子與集成電路領域的卓越貢獻。

麥教授及其團隊長期專注於模擬和射頻集成電路設計,致力於解決該領域的痛點問題。他們在高性能多頻段無線收發器電路方面取得了重要進展。這種電路能夠支持多個頻段的無線信號發送和接收,是5G通信中的關鍵技術,因為5G需要同時處理多個頻段的信號以實現穩定高效的通信。

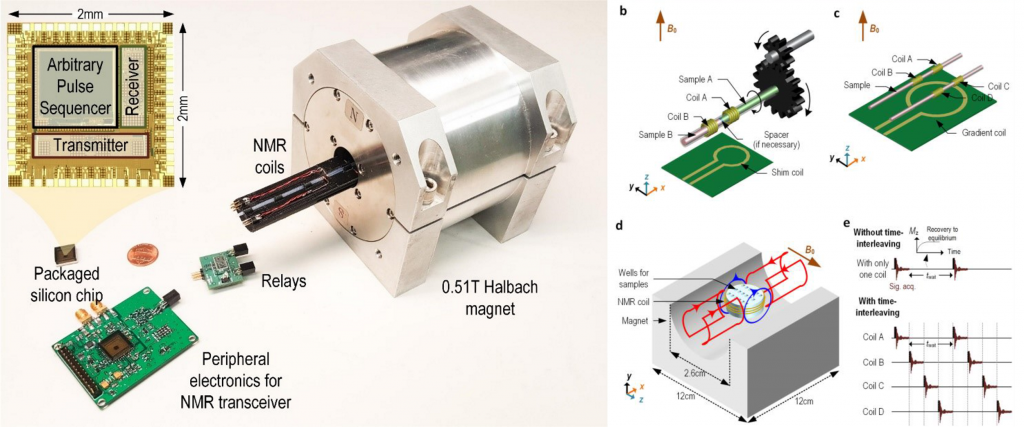

此外,團隊還提出了一種全動態功率信號鏈芯片處理技術。這種技術能夠在動態信號條件下實現高效率的功率管理,同時優化信號處理的質量。它解決了模擬信號採集界面與模擬計算協同融合中的成本與性能權衡問題,廣泛應用於噪聲檢測、關鍵詞識別及核磁共振系統等領域。

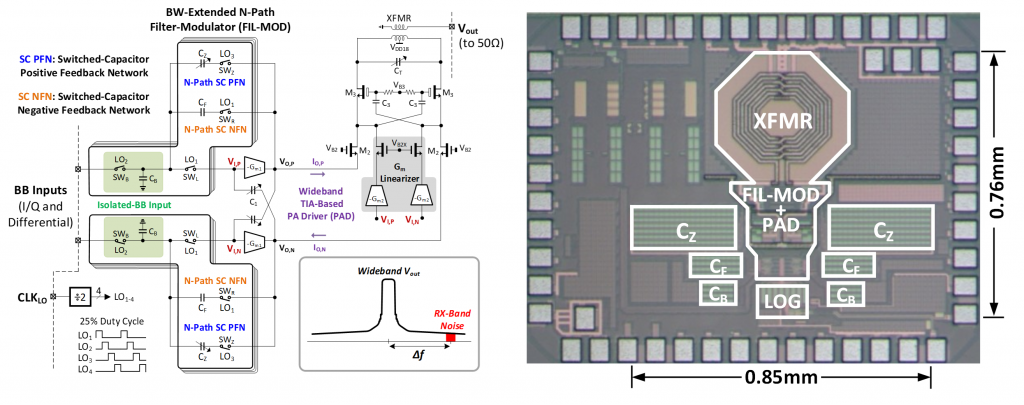

團隊開發了一系列創新的多路(N-path)開關電容前端電路設計。這種設計將濾波功能融合到收發器中,通過多個路徑的開關電容網絡實現信號的採樣和濾波,具有高增益、低噪聲和良好的線性度等特點。它能夠有效替代傳統SAW濾波器,克服了傳統SAW濾波器頻率覆蓋不靈活、體積較大、成本較高以及難以實現動態調整等局限性,顯著降低了5G通信系統的成本和提升效能。

在超低功耗無線收發器方面,團隊通過超低電壓及無源器件技術,研製出能效卓越的收發器。這種技術利用低工作電壓和無源器件(如電容、電感等)來實現高效率的電路設計,特別適用於低功耗設備,能夠在有限的電源條件下最大化信號傳輸質量和設備壽命。

研究團隊還開發了「無電池智能電子芯片」,解決了物聯網設備中電池更換和環境污染的問題。這種芯片能夠透過收集環境中的微型能量來替代傳統電池,對物聯網產業的綠色發展具備重大意義。麥教授更憑藉這一成果獲得2022年度「科學探索獎」,成為澳門首位獲獎者。

薪火相傳:本地人才培養與科研啟發

麥教授和阮教授除了致力於推動科研創新,更一直秉持著薪火相傳的精神,培養了眾多出色的本地科研人才。麥教授的學生李家明和于維翰,以及阮教授的學生郭善知,均為澳大在本地青年科研人才培養方面的傑出典範。他們憑藉卓越表現,獲聘為「澳大濠江學者」,並受邀前往海外頂尖大學深造。學成歸來後,他們將所學奉獻給澳門社會和母校,回饋培育之恩。目前,李家明和于維翰擔任澳大模擬與混合信號超大規模集成電路國家重點實驗室及微電子研究院助理教授,而郭善知則在澳大智慧城市物聯網國家重點實驗室及科技學院土木工程系擔任助理教授。

李家明教授2016年在澳大完成電機及電腦工程博士學位後,獲邀前往哈佛大學擔任訪問學者。他專注於核磁共振平台的研究,致力於通過醫療科技的微型化技術,將大型醫療設備縮小至便攜尺寸,大幅降低成本,使尖端且昂貴的醫療設備更加普及化。這項研究能夠優化醫療流程,縮短患者等候時間。值得一提的是,李家明教授在哈佛大學的出色表現不僅獲得了哈佛教授的高度認可,還為他後來帶領的學生前往哈佛深造創造了更多機會,形成了良性循環,助力澳門培養更多高端科研人才。

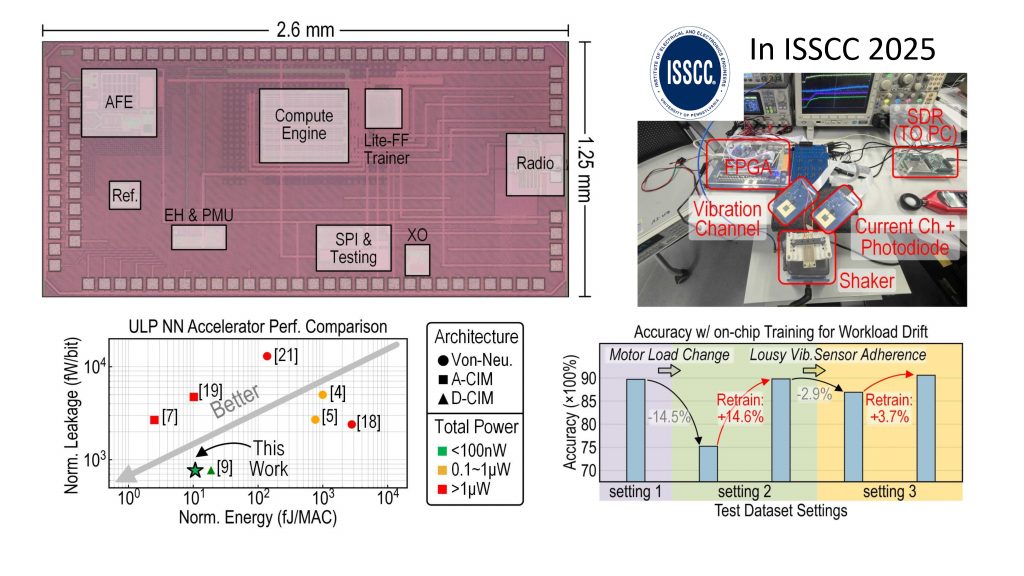

于維翰教授2018年在澳大完成電機及電腦工程博士學位後,以訪問學者身份前往史丹福大學深造。于教授專注於人工智能與微電子技術結合的研究,尤其在語音人工智能技術上取得突破,將語音控制與自然語言處理應用於設備操作。他希望實現設備的進一步微型化,例如將手機功能逐步轉移到智能手錶、耳機等設備,甚至完全免除設備依賴,通過語音和生物震蕩識別完成任務。這將大幅提升人機交互的自然性和便捷性。

郭善知教授2015年在澳大完成土木工程博士學位後,受邀前往美國康奈爾大學的研究團隊從事概率模型分析以及結構健康監測研究,並於2018年通過「澳大濠江學者」計劃前往英國牛津大學和劍橋大學擔任訪問學者。她專注於概率機器學習在結構健康監測的研究,致力於結合物理機理和數據信息來評估建築物的健康狀况,特別是為大灣區地標基礎建設和本澳世界文化遺產建築提供運營維護和保養修復的決策支持。

「薪火相傳」的理念不僅體現在澳大培養的本地科研人才身上,更在研究的延續和精進中得到充分展現。阮教授與其導師——「地震工程之父」George W. Housner的徒孫、加州理工學院教授James Beck合作,開啟了土木工程第一代貝葉斯模型選擇研究的曙光。2004年,師徒合著的論文《使用結構響應測量的模型選擇:貝氏機率方法》奠定了他們在學術界的地位,至今已被引用近800次,成為土木工程領域的重要學術參考。隨著研究的深入,阮教授與他的學生慕何青合作,在2015年發展出貝葉斯模型選擇實時算法。這一進展標誌著貝葉斯研究在土木工程領域達到了新的里程碑,阮教授欣慰地將這種師生代代相傳的力量稱為「傳承」。

從興趣到實踐:科研創新的不懈追求

培養科研人才的根本在於從興趣出發,並通過實踐來深化興趣和鞏固基礎。麥教授回憶起當年在實驗中因電線短路而產生的火花,正是這一刻燃起了他對微電子芯片的興趣和熱情。麥教授說:「讓學生感受到科研的挑戰性,提供豐富的實踐學習機會,並鼓勵他們提出自己的創意,對提升興趣至關重要。」從事科研工作超過二十載,麥教授始終堅持追求卓越和極致。他認為,科研成功與否的差距在於從99分到99.9分之間那微小的零點幾分,而這取決於科研人員願意付出多少努力去超越大多數人。

從事科研不僅需要興趣的支撐,更需要堅定不移的決心。阮教授在研究的道路上始終堅定方向,摸著石頭過河,從最初坐冷板凳一步一腳印走到今天。他引用了自己非常喜歡的一句歌詞:「偶爾遇上急風,步伐未凌亂。」這恰好表達了他在科研路上專心致志的成功寫照。阮教授說:「當你堅持到有一天你的研究被大眾接受時,你收獲的回報很多,因為你就是奠定研究基石的開拓者。」

科研人員的核心競爭力在於面對艱難挑戰的堅定決心。麥教授認為,當前年輕人在職業選擇上往往偏向取易不取難,這導致越來越少人願意投身於艱難的科研道路,從而加大了培養科研人才的難度。他強調,大學應將科研融入生活,激發年輕一代對科研的興趣,讓他們意識到從事科研不僅是理論學習,更是實際應用,能夠為世界帶來價值。當年輕人了解到成功的科研成果能夠獲得世界關注並對國家發展具有重大意義時,將激勵他們投身於未來科技的發展。麥教授說:「大學應培養學生成為發明者,而不是僅僅是消費者。」

麥教授和阮教授目前分別教授大一和大二的學生,旨在更早地啟發新生對科研的興趣,兩位教授的理念剛好不謀而合。阮教授表示,只要學生有興趣,他經常會抽出課餘時間與他們進行交流。麥教授則強調,澳門的學生應該把握機遇,善用特區政府和大學提供的優質科研資源。他建議特區政府可對優秀的理工科學生提供免學費的獎勵措施,進一步激勵年輕人選擇修讀理工科。

澳門研發+橫琴轉化:打造科創成果轉化新引擎

在粵港澳大灣區的戰略推進下,澳門這座「微型城市」正以科技創新為支點,撬動發展新格局。從阮家榮教授在土木工程貝葉斯領域的開拓性突破,到麥沛然教授在微電子芯片設計的國際性顛覆;從澳大構建「五位一體」產學研創新體系,到橫琴合作區為科研成果轉化與青年創業鋪就的廣闊舞台,澳門用實踐證明了微型經濟體亦能成為國家科技戰略中的閃耀節點。

這一發展態勢與澳門特區政府「1+4」適度多元發展策略深度契合。《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》將科技研發與高端製造列為重點發展產業,為區域轉型注入強勁動能。目前,橫琴已形成顯著的產業集群效應。以集成電路產業為例,區內集聚超過50家芯片設計企業,創造了大量高質量就業崗位。而麥教授團隊孵化的迪奇孚瑞生物科技有限公司等成功案例,充分驗證了「澳門研發+橫琴轉化」模式的可行性。作為「人才留澳」戰略的堅定踐行者,麥教授指出,橫琴合作區的設立,通過其便捷的跨境交通、稅收優惠及產業集聚優勢,吸引澳門高校應屆畢業生跨境就業,使高等教育投入實現本地價值回饋,有效解決了澳門因經濟結構單一導致的人才流失問題。

展望未來,澳門大學將持續以科研創新為驅動,秉持「薪火相傳」的育人理念,「點亮」工程與微電子研究。通過「毫米級的突破」丈量科技疆界,深度融入大灣區創新生態,為國家科技強國建設貢獻澳門智慧。