30-06-2024

In 1991, based on the University of East Asia, the University of Macau (UM) was officially established, shouldering a new historical mission. In recent years, UM’s humanities and social sciences have continued to develop, establishing several teaching and research units such as the Institute of Advanced Studies in Humanities and Social Sciences, the Centre for Macau Studies, the Centre for Chinese History and Culture, the Confucius Institute, the Chinese-Portuguese Bilingual Teaching and Training Centre, the Centre for Arts and Design, and Macao Base for Primary & Secondary Education in Humanities & Social Science. Also, the Psychiatry/Psychology, Social Sciences (General), and Economics & Business have entered the top 1% in the Essential Science Indicators (ESI), a top U.S. database for ranking in terms of citation frequency of published papers, providing solid academic support for Macao’s local economy, culture, and rule of law construction.

These accomplishments would not have been possible without the unwavering research of Macao and the world by scholars in humanities and social sciences at UM. Represented by professors such as Shoutong Zhu, Xinshu Zhao, and Jianhong Liu, UM scholars have long dedicated themselves to advancing their respective research fields, closely aligning with the evolving dynamics of Macao’s societal development. Their work has solidified their role as vital forces driving local innovation and progress.

1991年,在東亞大學的基礎上,澳門大學正式成立,並肩負起新的歷史使命。近年來,澳大人文社科不斷發展,成立了人文社科高等研究院、澳門研究中心、中國歷史文化中心、孔子學院、中葡雙語教學暨培訓中心、藝術設計中心及澳門中小學生人文社科教育基地等多個教研單位。同時,精神病學/心理學、社會科學總論及經濟與商學躋身美國頂尖學術指標基本科學指標(ESI)全球前1%學科,為澳門本地的經濟、文化和法治建設提供了堅實的學術支持。

這些成就的取得,離不開澳大人文社科學者對澳門與世界的不懈探索,以朱壽桐教授、趙心樹教授和劉建宏教授為代表的澳大學者,長期深耕於各自研究領域,緊密結合澳門社會發展的脈搏,成為推動本地創新與發展的重要力量。

朱壽桐教授:發揮澳門獨特優勢,珍視傳統,面向未來

曾任澳大南國人文研究中心主任、中國歷史文化中心主任、澳大人文學院特聘教授的朱壽桐教授,致力於中國現代文學、比較文學等領域的研究。他學術成果豐碩,至今已出版《酒神的靈光》《情緒:創造社的詩學宇宙》《中國新文學的現代化》《寬容的魔床-十九世紀文學主流》等個人專著30部,主持《澳門文學編年史》《人文社會科學十萬個為什麼》《中國文學現代社團流派》等11部書籍的編著,並發表學術論文300餘篇。

澳門人文社科研究獨特的優勢

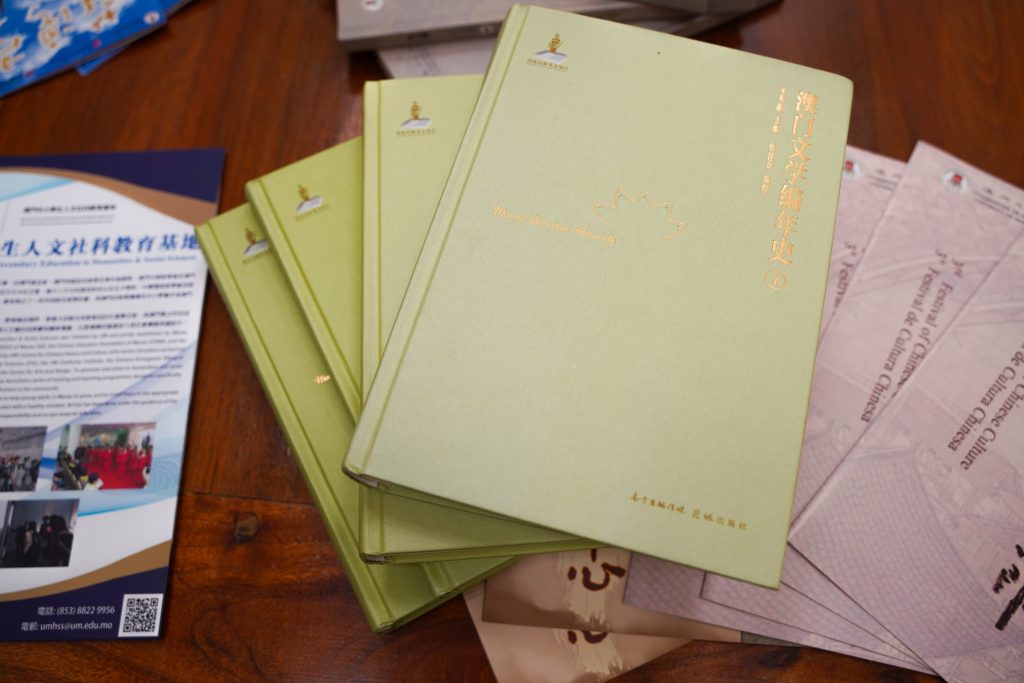

《澳門文學編年史》是由朱壽桐教授主編、多位學者共同編撰的大型文學史料叢書。該書系統梳理了澳門自新文學運動以來至20世紀80年代上半期的文學發展脈絡;通過搜集散佚文獻、甄別史料,為澳門文學研究提供了系統化的歷史線索,填補該領域文獻整理的空白,被譽為「澳門文學歷史的存照」。本書是澳門基金會2010年立項的重要研究項目,是國家重點出版基金項目,榮獲廣東省人民政府首屆政府出版獎,旨在推動澳門文學文獻的系統化整理與研究。

朱教授指出,澳門這座歷史悠久且充滿現代氣息的城市,其人文社科研究得天獨厚。國家賦予澳門「以中華文化為主,多元文化共存」的文化定位,為相關研究提供了豐富的素材和廣闊的視野;在這種文化定位的引領下,澳大等學術機構的人文社科研究得以順利開展,並取得了一系列顯著成果,《澳門文學編年史》的出版便是其中的代表。

澳門作為中西文化交流的視窗,見證了不同文明的碰撞與融合,這種多元文化的交融不僅為學術研究提供了豐富的資源和靈感。也使澳門在文史研究方面具有獨特優勢,能夠深入挖掘和傳承中華文化的精髓。

重新審視中國傳統文化

90年代初期,隨著改革開放的推進,現代化文明思潮、社會思潮和政治思潮相互交織,朱教授的著作《中國新文學的現代化》應運而生。他指出,中國現代文學的誕生是在對舊文學的反叛與西方文學資源吸收的基礎上孕育而成的。他強調:「現代化是一種思想意識、思想觀念的現代化,不是說用現代人的語言、文字寫作就是現代化。」通過這些研究,他希望為中國現代文學的學術研究和文化傳承做出更大貢獻,同時也為澳門乃至全球的文學研究和文化發展提供寶貴的見解和支持。

在當下對中國新文學現代化進程的探索中,朱教授深刻認識到中國傳統文化的重要性。儘管中國的現代意識與現代化理念已基本確立,但對傳統文化的回顧與審視依然不可或缺。他強調必須將中國文化的精髓與馬克思主義的普遍真理相融合。朱教授表示:「我們不應再盲目追求現代化,現代化的方向必須堅持,同時也要深刻認識到中國文化的根本所在。」他還提到,孔子學院作為國家戰略的重要組成部分,在中國文化國際化進程中發揮了深遠影響。

新時代人文社科的跨學科研究

隨着全球化的深入發展和科技的飛速進步,跨學科研究已成為人文社科領域的重要趨勢。朱教授積極響應這一趨勢,致力於打破傳統學科的界限,整合不同領域的知識和方法,以適應當代社會和科技發展的需求。

朱教授指出:「跨學科研究不僅是學術發展的趨勢,更是時代的需求和技術的挑戰。」他說道,跨學科研究能夠突破傳統學科的界限,整合不同領域的知識和方法,適應當代社會和科技發展的需求。他提到,上世紀80年代的文化熱實際上是跨學科研究的熱潮。當時,學者們開始從社會學、政治學、文化學和心理學等多學科角度解讀文學作品,為人文社科研究帶來了新的視角和方向。朱教授認為,現代文學研究也應超越傳統學科界限,採用跨學科方法,融合社會學、政治學、文化學等多領域的理論和方法,從而全面理解文學作品的社會文化意義。

趙心樹教授:量化社會科學的實踐與反思

趙心樹教授,現任澳大傳播係講座教授,美國北卡羅萊納大學終身教授,著有《媒體的力量》《選舉困境-世界選舉制度與憲政改革批判》《民主與選舉-香港政制改革的回顧與展望》,發表相關學術論文多篇,2009年被提名為中國「長江學者」。

量化社會科學視野下的政治傳播與廣告研究

在對美國政治傳播的研究中,趙心樹教授結合政治學、傳播學和社會學等多學科知識,通過精確的數據分析,揭示了媒體信息如何塑造公眾的政治認知,以及這些認知如何轉化為具體的政治行動。通過量化分析深入探討了媒體如何塑造選民態度和投票行為,揭示了媒體在政治過程中的作用。這不僅為理解政治傳播提供了新的視角,也為國內的政治傳播研究奠定了量化分析的基礎。

趙教授表示:「我特別關注量化研究如何幫助我們更好地理解社會現象,減少社會中的戾氣,並促進人們之間的共贏。」他的著作《媒體的力量》《選舉的困境-民選制度及憲政改革批判》《民主與選舉-香港政制改革的回顧與展望》等,深入分析了媒體如何影響選民的態度和投票行為,為理解民主過程中的公共意見形成提供了新的視角。他強調,未來將繼續深化對量化研究方法的探索,並將其應用於更廣泛的社會科學領域。趙教授認為,澳大寬鬆的學術氛圍為創新研究提供了肥沃的土壤。

趙教授計劃進一步深化政治傳播和廣告研究,並探索兩者的交叉點。他希望通過跨學科研究,更好地理解媒體在不同的社會和政治背景下的作用。他指出,未來的研究將更加注重量化方法與實際社會問題的結合,尤其是在大數據和人工智能技術快速發展的背景下,他希望開發新的研究工具,以更精確地分析和預測媒體對公眾行為的影響。這不僅為學術界提供新的理論貢獻,也將為政策制定者提供實際的指導建議。

運用量化社會科學方法對中國問題的開創性研究

趙教授在美國完成博士學業後,原計劃博士畢業後立即回國,將所學的量化研究方法應用於中國的社會科學研究。然而,由於當時的政治環境和中美關係的影響,他暫時留在了美國。儘管如此,他從未放棄回國的念頭。

在美國求學和工作期間,趙教授不僅在量化研究方法上取得了顯著的成就,還逐漸萌生了將這些方法應用於中國研究的想法。他意識到,儘管當時中國在該領域的基礎還很薄弱,但隨著改革開放的深入和國家的快速發展,這樣的研究必將大有可為。因此,他始終關注著中國社會科學的發展動態,尋找將所學應用於中國研究的機會。

1994年,趙教授在國內重要期刊上發表了一篇題為《Media Effect Under a Monopoly:The Case of Beijing Economic Reform》的文章。他運用量化方法對資料進行了深入分析,並得出了有價值的結論。這篇文章在國內傳播學界產生了深遠的影響,不僅標誌著量化研究方法在國內社會科學領域的首次成功應用,還為後續的研究提供了重要的參考和借鑒。這也成為趙教授回國計劃中的一個重要里程碑,進一步堅定了他回國的決心,期待將自己的知識和經驗貢獻給中國的社會科學研究事業。

對量化社會科學方法的批判性思考

趙教授回憶,他在70年代末入學時,由於文革的影響,國內的社會科學研究,尤其是量化研究,幾乎是一片空白。直到出國深造,他才接觸到完整的量化研究方法。在美國學習期間,他深刻體會到量化方法的優勢,如提供統一的標準和規範化研究過程。然而,他也敏銳地察覺到了量化方法的潛在缺陷,尤其是對統計顯著性的過度重視,可能導致研究過於簡化,強化了兩分法的思維傾向。這種傾向可能誤導社會科學家、政策制定者甚至整個社會,將世界簡化為黑白兩分的對立面,而忽視了其中的多樣性和複雜性。

趙教授指出,量化方法雖然有其優點,但隨著時間的推移,其缺點可能逐漸凸顯,甚至成為主導。他強調,必須警惕量化方法可能帶來的思維僵化,避免將複雜的社會現象簡單化為二分法。他認為,真正的科學進步應該建立在多元、開放和包容的思維基礎上,而不是盲目追求統計顯著性或形式上的精確。

2024年5月,趙教授在題為《Percentage Coefficient (bp) — Effect Size Analysis (Theory Paper 1)》的文章開篇指出:世界並非非黑即白,而是連續、多彩、複雜的灰色光譜;人類受限於認知能力,通過創造概念、符號、數學模型等工具將現實簡化為二元對立;這種「非黑即白」的認知框架在工具濫用與互動強化中,形成自我迴圈的選擇性簡化螺旋。

劉建宏教授:跨學科研究與犯罪學的前沿探索

劉建宏教授是澳大實證法學研究中心主任、法學院特聘教授。他的學術轉型之路經歷了從物理學到哲學,再到社會學,最終專注於犯罪學與刑事司法領域。至今,他已公開發表超過100篇SSCI或Scopus文章、220餘篇學術論著(含部分合作作品),出版了31本書籍。他的研究成果在國際上獲得了廣泛認可,包括2016年美國犯罪學學會授予的「弗裡達.艾德勒傑出學者獎」、2018年美國刑事司法學會頒予的「吉哈德.O.W.米勒傑出學術貢獻獎」,以及亞洲犯罪學學會頒發的「傑出圖書獎」和美國華人社會科學教授協會頒發的「最佳學術出版物獎」等。

實證法學,跨學科研究的交響

劉建宏教授的求學之路頗具傳奇色彩。他從物理學起步,歷經哲學、社會學,最終在美國紐約州立大學奧爾巴尼分校獲得犯罪學博士學位。這一系列的學科跨越不僅塑造了他寬廣的學術視野,更為他在國際和比較犯罪學、比較刑事司法等領域的深入研究奠定了堅實基礎。

在採訪中,劉教授分享了他的學術轉變和研究心得。他強調,犯罪學作為一個跨學科領域,需要融合社會學、心理學、法學等多個學科知識。他選擇實證法學作為研究方向,是因為它可以通過數據和分析,更深入地理解犯罪現象和刑事司法制度。在澳大的研究團隊中,劉教授積極推動博士生運用數學公式和最新研究方法,探索法學領域的未知問題。這種跨學科的研究方式不僅提升了團隊的研究水準,也為澳大在國際學術界贏得了聲譽。

「作為77級大學生,跨學科研究是響應社會和國家需求的結果,希望能夠盡自己所能為國家做一點事。」劉教授表示,傳統法學研究需要與時俱進,結合現代科技,特別是大數據和人工智能技術,開拓新的研究視野。他認為,計算法學的興起為傳統法學研究提供了新的機遇,可以通過數據分析揭示法律現象背後的規律,並對法律實踐產生積極影響。「計算法學不僅僅是將AI技術簡單地嫁接到法學研究中,而是要深入挖掘法學數據,提出關於法學領域的一般規律性認識。」劉教授說。

亞洲犯罪學的新範式:關係主義理論

在刑事司法領域,劉教授基於亞洲社會獨特的文化背景,創新性地提出了「關係主義理論」。這一理論深刻挖掘了亞洲社會的核心價值觀,並將其融入刑事司法體系的構建之中,為跨文化刑事司法結果的解釋提供了獨特的視角;它強調依戀家庭和社區、看重榮譽、追求和諧、偏重整體思維等四個基本要素,這些要素不僅反映了亞洲社會的文化特徵,也為刑事司法實踐提供了新的方向。

劉教授提出的「關係主義理論」不僅在學術上取得重大突破,還為亞洲國家的法治建設提供了新視角和方法,強調通過合作而非對抗實現司法公正,契合亞洲社會的文化特點。例如,恢復性司法通過修復犯罪人與家庭、社區的關係,有效降低了再犯率,提升了司法公信力。同時,這一理論注重本土文化適應性,如中國法律中的「天理人情」和印度的社區調解機制,都體現了文化與司法的有機結合。亞洲範式理論揭示了亞洲社會中這些獨特且有效的司法實踐,強調在制定改革方案時應充分考慮各國在經濟、社會和文化上的差異。

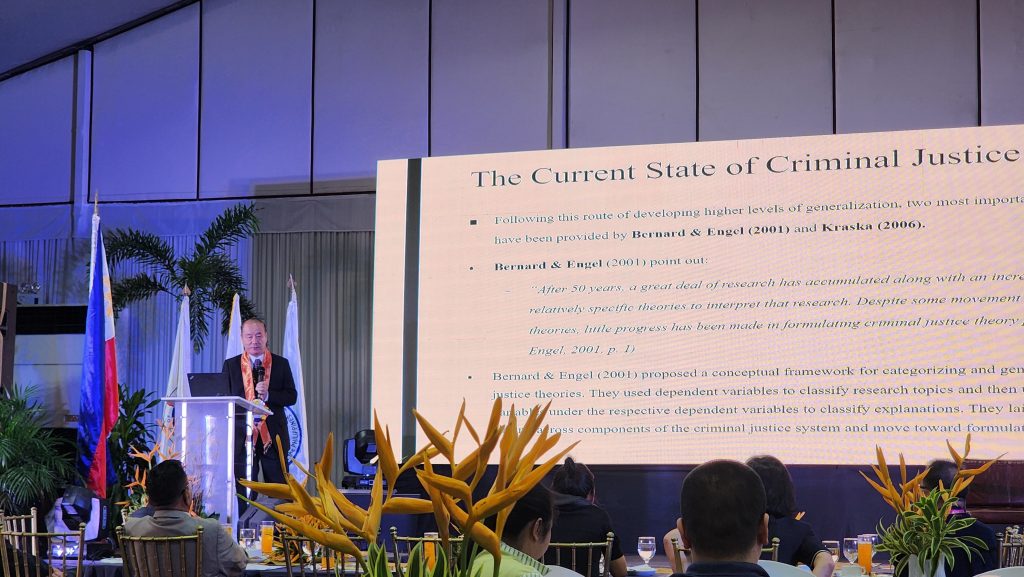

2024年3月,劉教授受邀在劍橋大學法學院犯罪學研究所就「關係主義刑事司法理論——範式轉變」進行講座,吸引了來自不同學科的學者、研究人員、政策制定者和從業者等多元化的觀眾。同時,「關係主義刑事司法理論」近期取得重要國際突破——該理論被美國權威學術出版社Routledge編入犯罪學經典教材《The Development of Criminological Thought》(第二版)。這部由查得·波斯克(Chad Posick)編著的教材自2018年首版以來,已成為美國和西方國家犯罪學與刑事司法領域核心教學用書,其修訂版特別增設章節系統闡釋該理論體系。犯罪學學科主流教材中歷史上從未有過包含源於非西方作者的理論内容的先例。這是首例由中國澳門地區學者原創、經西方主流學界認可並納入通用教材的刑事司法理論,標誌著我國在構建自主法學理論體系、推動學術成果國際化傳播、提升全球學術話語權方面取得里程碑式進展,生動踐行了「講好中國故事」的學科建設戰略。

立足澳大 ,放眼世界,打造人文社科研究的新高地

澳門獨特的地理位置和多元文化背景,不僅為學術研究提供了豐富的素材和多樣的視角,也為學術探索開闢了新的視野。在這片獨具特色的土地上,澳大人文社科領域的傑出學者們各展所長:朱壽桐教授深入探討中國文學在現代化進程中的轉型與挑戰,揭示文學如何在時代變遷中保持生命力的路徑;趙心樹教授聚焦於政治傳播與廣告領域,分析媒體在全球化背景下對公眾政治認知和消費行為的影響;劉建宏教授則致力於「計算法學」,將現代化技術應用於法學領域,為澳門的法治建設提供了新的視角和方法。他們的研究不僅促進跨文化交流,也彰顯了澳大在全球化背景下對現代化進程中人文社科問題的深刻洞察和積極應對。

人文社科研究承載著一個地區的歷史與文化,是一個地區未來發展的堅實基石。展望未來,澳大將充分利用這一獨特優勢,持續推動人文社科的發展,深入研究中華現代文明在澳門的發展軌跡,為澳門的多元化發展注入不竭動力和創新活力,推動澳門在全球化時代中綻放更加璀璨的光芒,同時為全球文化交流貢獻澳門智慧。